Российский государственный музей Арктики и Антарктики — музей в Санкт-Петербурге, посвящённый историческим страницам научных исследований Арктики и Антарктики, а также прилегающих к Арктике советских и российских территорий и Северного морского пути.

Созданию музея предшествовало широкомасштабное научное исследование Арктики советскими учёными, после основания в 1920 году Северной научно-промысловой экспедиции.

В 1920-х годах, когда активно изучалась Арктика, многие исследователи и учёные высказывались за создание постоянного музея, посвящённого этому региону. В 1930 году Президиум ЦИК СССР принял решение о создании Всесоюзного арктического института (ВАИ), в рамках которого предполагалось организовать специальный музей Арктики.

Музей находится в здании бывшей единоверческой Никольской церкви. Её возвели в 1820–1838 годах по проекту архитектора Авраама Мельникова. Церковь закрыли в 1931 году.

Льды Арктики имеют огромное значение для климатической системы Земли. Ледяная шапка отражает солнечные лучи и не даёт планете перегреться. Арктические льды играют большую роль в системах циркуляции воды в океанах.

Северная научно-промысловая экспедиция в 1925 году была преобразована в Институт по изучению Севера — ныне Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Музей Арктики был основан 22 ноября 1930 года как отдел Всесоюзного Арктического института (ВАИ), в который был преобразован Институт по изучению Севера.

Постоянной экспозиции и своего здания музей вначале не имел. Его коллекция располагалась в подвалах Фонтанного дома, где на тот момент находился институт, и использовалась только для временных выставок.

Фонтанный дом — один из дворцов графов Шереметевых в Петербурге, получивший своё название от реки Фонтанки, на берегу которой он стоит.

В 1933 году Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся передал в аренду институту для устройства музея здание закрытой ранее в 1931 году Никольской единоверческой церкви на улице Марата.

Музей, получив собственное помещение, в 1934–1936 годы готовил постоянную экспозицию.

Одновременно архитектор Александр Сивков руководил реконструкцией здания бывшей церкви под музей.

В разработке научной концепции и экспозиции музея участвовали учёные и исследователи Арктики — Отто Шмидт, Юлий Шокальский, ведущие научные сотрудники ВАИ — Сергей Обручев, Владимир Визе, Всеволод Берёзкин, Алексей Лактионов, Леонид Балакшин, Михаил Ермолаев.

8 января 1937 года состоялось открытие музея для посетителей.

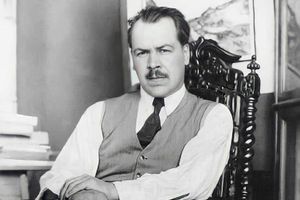

Первым директором музея был Николай Васильевич Пинегин — советский писатель, художник, исследователь Арктики, участник экспедиции Г. Я. Седова на судне «Святой мученик Фока».

Время создания музея совпало с подъёмом интереса в СССР к арктическому региону и успехами в его освоении:

проход ледокола «Александр Сибиряков» за одну навигацию 1932 года всего Северного морского пути,

спасение экспедиции парохода «Челюскин» в 1933 году,

трансарктический перелёт под руководством Валерия Чкалова в 1937 году,

экспедиция первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1» в 1937–1938 годах.

Все эти события значительно расширили научно-исследовательскую и экспозиционную базу музея. Советским полярным экспедициям рекомендовали после возвращения из Арктики передавать часть вещей музею Арктики.

В 1936 году в фонды музея поступил подлинный самолёт-амфибия Ш-2, использовавшийся в экспедиции парохода «Челюскин» в 1933 году. В книге поступлений музея он числится под номером 1.

Экспозиция музея включает личные фонды исследователей, снаряжение экспедиций, уникальные приборы, макеты кораблей, диорамы.

К началу 1940-х годов музей располагал примерно 10 тысячами экспонатов.

В 1941 году музей организовал выездную выставку «Советская Арктика», которая побывала в Новгороде, Боровичах и Калинине.

С началом Великой Отечественной войны к 1 сентября 1941 года музей закрылся. Ценные экспонаты вывезли в Красноярск, где находился эвакуированный Арктический институт.

В Красноярске экспонаты приняли в краеведческий музей. Их использовали для выставок, самой масштабной из которых стала «Завоёванная Арктика».

В 1944 году все вывезенные экспонаты вернулись в Ленинград.

10 февраля 1946 года открылась временная экспозиция музея. После войны здание музея ремонтировали три года.

За это время разработали научную концепцию музея, учитывая новые данные об Арктике и поступления в фонды. В её создании, как и в 1930-е годы, участвовали специалисты ВАИ. Оформлением музея занимались ленинградские художники Лев Богомолец, Михаил Платунов, Михаил Успенский и Иван Цепалин.

12 марта 1950 года открылась постоянная экспозиция музея.

В 1950-х годах советские учёные активно исследовали Антарктиду. Научная деятельность музея расширялась, а его коллекция пополнялась артефактами из экспедиций на Южный полюс. В музее появился отдел, посвящённый этому континенту.

В июле 1958 года музей переименовали в музей Арктики и Антарктики.

В последующие десятилетия коллекция музея росла. Многие предметы передавали в дар полярники, лётчики, капитаны судов, фотографы, художники и журналисты.

Коллекция музея пополнялась предметами, связанными с освоением Крайнего Севера в более ранние времена. Эти находки сделаны во время археологических раскопок.

Сложно понять, что двигало людьми, отправлявшимися на исследование суровой земли. Музей помогает осознать масштаб этого великого дела.

«Человека может привязать к себе не только тёплая земля,

но и холодная льдина.

Человек может тосковать не только о себе подобных,

но и о четвероногом друге.

Так уж устроено человеческое сердце…»

М. М. Сомов,

выдающийся исследователь Арктики и Антарктики

2 февраля 1998 года музею был присвоен статус «Российский государственный музей Арктики и Антарктики».

С 1998 года музей находится в ведении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Музей возглавил российский полярный исследователь и путешественник Виктор Ильич Боярский, занимавший должность директора до 2016 года.

Музей Арктики и Антарктики — крупнейший в мире музей, посвящённый полярным регионам. Его коллекция включает около 70 тысяч экспонатов: подлинные артефакты, фотографии (примерно 34 тысячи) и произведения искусства.

В постоянной экспозиции представлено 20 тысяч предметов, разделённых на три раздела: «Природа Арктики», «История исследования и освоения Северного морского пути» и «Антарктика».

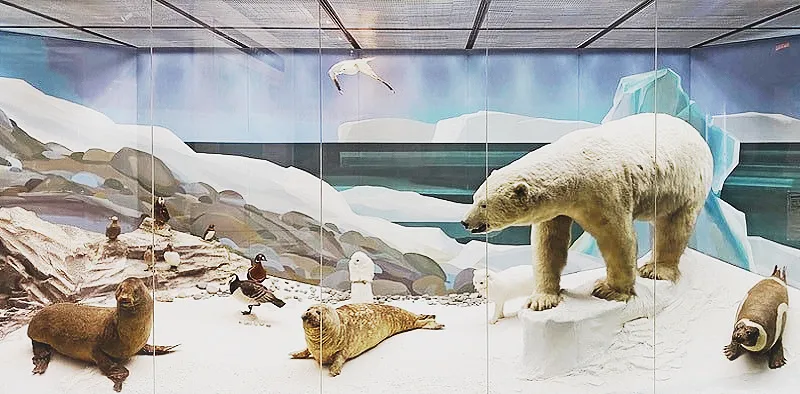

Отдел «Природа Арктики» освещает физико-географические особенности Арктики, её животный и растительный мир.

Центральное место музея занимает макет «Арктика» — сегмент глобуса с рельефной картой Арктики до 60-й параллели северной широты, созданный в 1936 году по картографическим материалам академика Ю. А. Шокальского.

В музее можно увидеть большое количество диорам — объёмных моделей, посвящённых какому-либо событию или показывающих фрагмент реального мира.

В центре зала размещена диорама с чучелами пингвинов, а по периметру зала — артефакты и документы из антарктических экспедиций.

Под куполом вывешены флаги государств, подписавших в 1959 году Договор об Антарктике. Главная цель договора — обеспечить использование Антарктики в интересах всего человечества.

Отдел экспозиции «Антарктика» посвящен Антарктиде, её открытию, исследованиям и природе. На втором этаже музея находится зал, где представлены как природные особенности континента, так и результаты научных изысканий.

Отдел «История исследования и освоения Северного морского пути» рассказывает о покорении Арктики с Средневековья до наших дней. В экспозиции можно увидеть личные вещи участников арктических экспедиций XVI–XVIII веков, найденные исследователями.

Особое внимание уделено советским полярным экспедициям 1930-х годов. Здесь представлены их личные вещи, научные приборы и фотографии, которые помогают лучше понять этот период.

Выполнены и размещены диорамы «Тундра летом», «Тундра зимой», «Ледник Шокальского на Новой Земле», «Птичий базар», «Лежбище моржей» и «Пролив Маточкин Шар».

Советский Союз — первая страна, использующая дрейфующие полярные станции. Каждая такая станция представляет собой установленный на дрейфующей арктической льдине комплекс станционных домиков, в которых живут участники экспедиций, и необходимого оборудования.

Впервые такой дешёвый и эффективный способ исследования Арктики предложил в 1929 году Владимир Визе, исследователь, работавший в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте. Благодаря существованию дрейфующих станций российские учёные получили возможность исследовать Арктику круглый год.

Первая дрейфующая экспедиция под названием «Северный полюс» была высажена у полюса 21 мая 1937 года.

Выдающийся экспонат — штурвал первого в мире арктического ледокола «Ермак» и его модель.

С 1991 года единоверческая община Русской православной церкви в Петербурге начала добиваться возвращения здания бывшего храма. Это потребовало бы переезда музея. Возник конфликт интересов. Верующим вернули только одну из двух часовен (со стороны Кузнечного переулка).

В 2015 году община снова подала заявку на возврат здания, но получила отказ.

Музей Арктики и Антарктики, единственный в России и крупнейший в мире музей, посвящённый полярным зонам Земли, обладает уникальными экспозициями и особенной информацией.

Музей рассказывает не только о первых исследованиях, но и о современных экспедициях. Это показывает, что освоение новых территорий — долгий и трудный процесс.

Данные, получаемые во время экспедиций, расширяют знания учёных о процессах, происходящих в природной среде Центральной Арктики, и помогут объяснить причины глобальных климатических изменений.

Музей ведёт научно-исследовательскую работу по изучению полярных областей Земли и популяризации знаний о них. Сотрудники музея принимают активное участие в научных конференциях своей тематики.

Для посетителей музей проводит экскурсии и образовательные программы, можно воспользоваться аудиогидом.

Ежегодно с 2009 года музей принимает участие в Ночи музеев. А в 2019 году музей оказался в числе десяти наиболее посещаемых мест.

8 декабря 2022 года для групп 3 курса 607 и 608 отделения «Защита в чрезвычайной ситуации» Санкт-Петербургского Пожарно-спасательного колледжа в Государственном музее Арктики и Антарктики была проведена лекция на тему: «Выживание на льдине» — о первой дрейфующей станции на Северном полюсе «СП–1» под руководством И. Д. Папанина (1937–1938гг).

Помимо основной экспозиции, музей регулярно проводит временные выставки. Значительная их часть посвящена живописи и декоративно-прикладному искусству.

Некоторые тематические выставки приурочены к юбилейным датам.

В 2015 году музей открыл выставку «К 100-летию завершения гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана». В 2016–2017 годах прошла экспозиция «К 60-летию с начала отечественных научных исследований в Антарктиде». В 2018 году совместно с Мурманским краеведческим музеем музей организовал выставку «Мурманск — ворота в Арктику», посвящённую истории города и его значению в освоении Севера. В 2019 году музей представил выставку «Северный морской путь в эпоху атомного флота», приуроченную к 60-летию атомного ледокола «Ленин».

В музее регулярно проводятся и фотовыставки, в 2018 году прошла фотовыставка о ненецких оленеводах «Настоящие люди».

На верхних этажах здания располагаются выставки живописи, фотографий, различных предметов, объединённых общей темой — «Освоение снежных земель».

В музее широко представлена живопись полярной (преимущественно арктической) тематики, представлены картины Николая Пинегина, Александра Борисова, Ивана Шультце, Ивана Мешалкина, Михаила Платунова, Николая Бубликова, Михаила Успенского, Александра Бенуа.

Среди новых приобретений — рисунки российского полярника конца XIX века Евстафия Тягина, а также современного российского путешественника Фёдора Конюхова.

Адрес музея: Россия, Санкт-Петербург, улица Марата, 24А

Телефон: +7 (812) 244-10-55, +7 (812) 244-10-52

Сайт: polarmuseum.ru