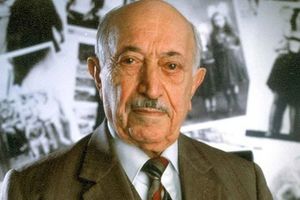

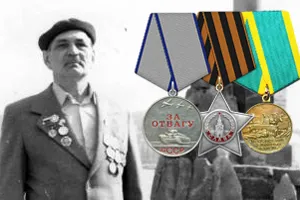

Федорченко Иван Григорьевич – ветеран Великой Отечественной. Награждён медалью «За отвагу» и Орденом Славы III степени. Покоритель Целины.

«И мой отец надел медали

И боевые ордена.

А мысли все его витали

В тех днях,

Когда была война»

А.Дементьев

Родился Иван Григорьевич 6 сентября 1923 года в селе Растянутое Акмолинской области, Казахской ССР.

Получил, как и большинство детей его поколения, живущих в городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках бесплатное всеобщее обязательное семилетнее образование.

В 1940 году Иван, со своими родителями, переехал в Грузию в посёлок Лагодехи Кахетинского района Грузинской ССР. Там он в свои 17 лет уже стал работать лесорубом в Катехо-Мацехском лесокомбинате Азербайджанской ССР.

22 июня 1941 года Германия внезапно вероломно напала на СССР. Началась Великая Отечественная война (ВОВ).

Иван, как и многие молодые ребята, сразу же пошёл записываться добровольцем на фронт.

Но, так как Ивану ещё не было и 18 лет, его сразу не призвали.

Уже в октябре 1941 года Правительство Советского Союза приняло Закон о военной службе, согласно которому все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет подлежали призыву на военную службу.

6 сентября 1941 года Ивану исполнилось 18 лет.

Единый призывной пункт в те, предвоенные годы находился в соседнем, Белоканском районе Азербайджанской ССР.

14 марта 1942 года Федорченко Иван Григорьевич был официально призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию (РККА) Белоканским райвоенкоматом (РВК) Азербайджанской ССР.

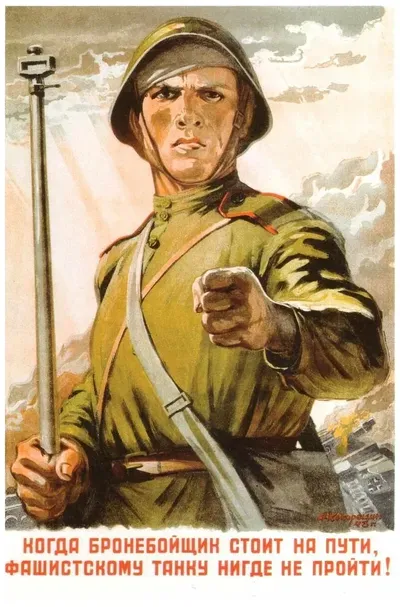

Иван Григорьевич был направлен в Закавказский военный округ в 417 стрелковую дивизию, 1369 стрелковый полк, рота ПТР (противотанковых ружей). Там он окончил полковую школу и получил звание сержанта.

Для информации:

Стрелковая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в ВОВ.

Стрелковый полк представляет собой совокупность штаба, стрелковых подразделений в составе полка и иных подразделений, таких, как артиллерийские, сапёрные, подразделения обеспечения, управления.

Роты ПТР (роты противотанковых ружей) в годы ВОВ были введены в состав стрелковых полков.

В декабре 1941 года стрелковому полку придали роту ПТР с тремя взводами по три отделения в каждом.

В бою роту ПТР командир стрелкового полка или батальона мог целиком оставить в своём распоряжении или придать повзводно стрелковым ротам.

Взвод ПТР мог действовать в полном составе, дробиться на отделения по 2–4 ружья или полувзводы.

В наступлении подразделения ПТР прикрывали фланги и тыл стрелковых рот, батальонов или полков.

Взвод ПТР двигался перекатами в боевом порядке стрелковой роты (батальона) в готовности встретить танки противника огнём не менее двух отделений.

417-я стрелковая дивизия начала формироваться в годы войны в Тбилиси. Свой боевой путь дивизия начала в мае 1942 года в Северо-Кавказском Военном округе под командованием генерал-майора Ивана Афанасьевича Шевченко.

Против Северо-Кавказского фронта оборонялась 17-я немецкая армия в составе 21 дивизии (17 пехотных, одна танковая, одна моторизованная и две кавалерийские). Немецкая 17-я армия была создана 20 декабря 1940 года. В августе — сентябре 1942 года именовалась как армейская группа «Руофф». Армия была уничтожена в мае 1944 года в Крыму, но затем была вновь сформирована в августе 1944 года.

417-я стрелковая дивизия прошла боевой путь от столицы Грузии до Либавы (город на юго-западе Латвии), участвуя в освобождении Кубани, Крыма, Украины, Прибалтики.

Она в составе 58-й Армии Северо-Кавказского фронта освобождала города Моздок, Железноводск, Тихорецк, Ейск, станицы Ленинградскую, Павловскую, Брюховецкую, хутор Горно-Весёлый, вела бои по прорыву «Голубая линия», сражалась с врагом на Украине — в Донбассе и Крыму, воевала у Днепра.

А уже в составе 63-го стрелкового корпуса в Прибалтике, принимала участие в ликвидации Курляндской группировки вермахта.

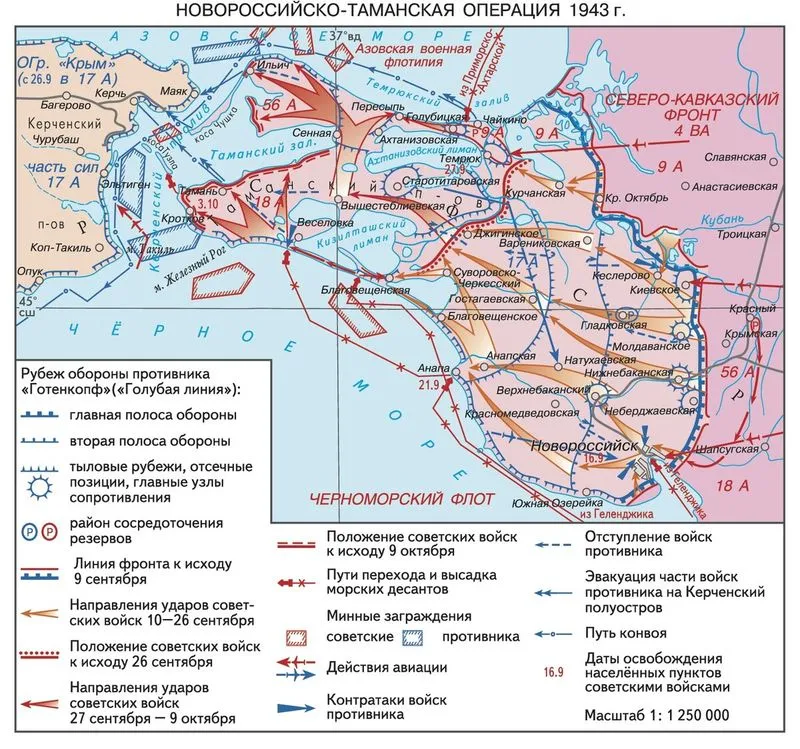

«Голубая линия» — условное наименование рубежей обороны немецких войск на Таманском полуострове (зима — осень 1943 года).

«Голубая линия» — система немецких укреплений, получившая такое название в советских документах, а затем и в исторической литературе. Противник именовал ее «Готенкопф» («Голова гота»).

Она включала в себя две полосы, каждая из которых оборудовалась опорными пунктами, насыщенными дотами, дзотами, пулемётными площадками, орудийными окопами. Все они связывались между собой системой траншей и ходов сообщения.

Главная полоса обороны пролегала через окрестности Новороссийска, Крымской и Темрюка. Она имела глубину 57 км, а в 1015 км западнее пролегала вторая полоса укреплений. Их общая глубина составляла 2025 км.

Фланги «Голубой линии» упирались в Чёрное и Азовское моря. По-видимому, этот факт определил сложившееся название. Правый фланг проходил по горно-лесистой местности, на левом преобладали лиманы, болота и плавни.

Все эти особенности делали прорыв укреплений противника непростым делом.

16 сентября 1943 года «Голубая линия» в районе Новороссийска была прорвана советскими войсками 18-й армии. Вслед за этим немцы стали отступать на центральном участке фронта, а затем войска Северо-Кавказского фронта преодолели оборону врага и в районе Темрюк (Краснодарский край). Бои на «Голубой линии» завершились.

Своё первое боевое крещение Иван Григорьевич получил в августе 1942 года у станицы Вознесенская. Ему было всего 18 лет.

Обычно в состав штурмовых групп, которые атаковали укрепления противника, входили и противотанковые подразделения. Они эффективно подавляли вражеские доты.

Солдату с противотанковым ружьём было проще подобраться к укреплению противника, чем артиллерийскому орудию с пушкой. Он был менее заметен. Кроме того, ему не нужно было ползти прямо к доту, как бойцу с гранатами.

Несколько выстрелов из противотанкового ружья по доту заставляли расчёт прекратить огонь. Пуля крупнокалиберного патрона, выпущенная прямо в амбразуру, либо выводила из строя пулемёт или пушку, либо ранила осколками орудийную прислугу, либо поджигала боезапас.

Дальнейший боевой путь Ивана проходил всё в той же 417 стрелковой бригаде, которая с боями продвигалась к Новороссийску, освобождая шаг за шагом советскую землю от фашистских захватчиков.

Первую боевую награду Федорченко Иван Григорьевич получил уже в Крыму.

Девятнадцатилетний гвардии сержант, помощник командира взвода противотанковых ружей (ПТР) получил задачу силами одного отделения подавить несколько огневых точек врага, занявшего оборону на выгодной высоте. Батальон пехотинцев, которому было придано отделение ПТР, не мог начинать атаку этой высоты из-за сильного пулемётного огня фашистов.

Вот как описывает те события сам ветеран:

«Февраль 1943 года. Бои в Крыму.

На высотах в направлении посёлка Булганак.

323 полк должен был взять высоту господствующую над плато ведущем к посёлку.

На штурм высоты пошёл 1-й батальон, затем 2-й батальон.

К вечеру немцы были отброшены и остатки батальонов заняли оборону.

Однако, контратаковав немцам удалось окружить остатки батальонов на высоте и восстановить свою оборону.

Срочно были собраны все резервы полка и в составе 3-го батальона перешли в наступление во главе с комиссаром полка майором Тимошевым.

Я был в то время помощником командира взвода полковой роты ПТР, приданым 3-му батальону, комсоргом роты.

Выйдя по траншее на исходный рубеж со стороны моря батальон укрылся в траншее.

На призыв комиссара пехота не поднялась в атаку. Тогда он обратился ко мне с просьбой поднять своих людей из траншеи. Сам он в это время был на бруствере.

Бруствер — насыпь на краю траншеи.

Я, вместе со своими четырьмя расчётами ПТРовцев, выскочили из траншеи и пробежав вперед, залегли. За нами последовали остальные и пошли вперёд, ведомые комиссаром.

В это время ко мне подбежал командир пулемётного расчёта полковой роты. И мы с ним договорились продолжать атаку во взаимодействии, прикрывая друг друга огнём.

Основная часть пехоты, во главе с комиссаром ушла вправо по склону высоты. Мы же с пулемётчиками пошли влево. Немцы вынуждены были вести бой с тремя группами. А именно: с группой комиссараТимошева, нашей группой и группой окружённых людей на высоте.

Блокада была прорвана, товарищи освобождены. Немцы с высоты сбиты. Их попытка контратаковать была сорвана, а спустя 2-3 дня вообще они были отогнаны на равнину к посёлку Булганак.

За этот бой я был награждён медалью „За отвагу“. Здесь же на передовой мне её вручил ком. полка подполковник Казаков. Командир пулемётного расчёта был так же награждён медалью „За отвагу“.»

Во время ВОВ Федорченко Иван Григорьевич был трижды ранен в боях.

Первое ранение он получил 8 февраля 1943 года, во время описанного боя. Иван Григорьевич был отправлен на излечение в эвакогоспиталь 3219 в город Махачкала Дагестанской АССР. Там он пробыл до мая 1943 года.

После госпиталя Федорченко продолжил службу уже в 5-й гвардейской отдельной стрелковой бригаде. Участвовал в прорыве «Голубой линии» под Новороссийском.

У противотанкистов была поговорка: «Дуло длинное, жизнь короткая!». Это было связано с тем, что в бою противник старался первыми выбить именно ПТРщиков, так как именно они были основной грозой для укреплённых огневых точек немцев.

В перерыве между боями Ивана Григорьевича приняли в комсомол.

Второе ранение не заставило себя долго ждать. Уже 17 июля 1943 года Иван Григорьевич был снова ранен.

Четыре месяца, до 12 ноября 1943 года он проходил лечение в в Кисловодске в эвакогоспитале 5398.

После госпиталя с 25 ноября 1943 года Федорченко Иван вернулся на фронт уже в составе 323 гвардейского Краснознамённого Туркестанского горно-стрелкового полка, 128 Гвардейской Туркестанской горно-стрелквой дивизии. Отдельной Приморской Армии.

С боями прошёл практически по всему крымскому побережью. Участвовал в освобождении Севастополя.

Из воспоминаний ветерана:

«Под Севастополем на мысе Херсонес наши войска вели тяжелые бои. Взвод ПТР с трудом справлялся с задачей подавления огневых точек противника, но враг постоянно наращивал свои усилия.

Немцам удалось уничтожить два наших пулемёта, и после этого они поднялись в атаку против наших войск. В это время тяжело ранило командира взвода ПТР. Я принял командование взводом на себя. Взводу ПТР удалось подавить ещё одну огневую точку врага, но в этот момент был убит наш последний пулемётчик.

Пехота врага, плохо сдерживаемая ружейным огнём наших воинов, рванулась вперёд с новой силой. Не раздумывая, я бросился к пулемёту и вёл огонь до тех пор, пока на смену убитому пулемётчику не прислали другого бойца.»

Во время боя у Ивана Григорьевича открылись старые раны, но он продолжал командовать взводом ПТР и вести огонь по вражеским пулемётным гнёздам. Атака фашистов была отбита. Только после окончания боевых действий полка он убыл в прифронтовой госпиталь на перевязку. В госпитале Федорченко узнал, что награждён орденом Славы III-ей степени.

После госпиталя снова вернулся в строй в свой полк.

10 мая 1944 года немец был полностью выбит из Крыма. Основные бои на Крымском полуострове закончились.

После непродолжительного отдыха и восстановления сил 128 Гвардейская Туркестанская горно-стрелковая дивизия направилась на 4-й Украинский фронт.

Уже на границе с Польшей 22 сентября 1944 года Федорченко Иван Григорьевич был ранен в третий раз. На этот раз ранение было тяжёлым. Его отправили в тыл в город Харьков на излечение в эвакогоспиталь 5981. День Победы 9 мая 1945 года встретил будучи в госпитале. Затем дальнейшее лечение проходил в эвакогоспитале 3027 на станции Гуты Харьковской области. Десять месяцев он провёл в госпиталях и выписали его только 18 июля 1945 года.

Продолжил службу в армии. С июля 1945 года по сентябрь 1945 года в Харьковском военном округе. Старший сержант — дежурный комендант этапно-заградительной комендатуры № 16 при Харьковском вокзале.

Этапно-заградительные комендатуры были организованы для отправки мобилизованных домой.

Де6мобилизован Иван Григорьевич был на основании Указа Президиума Верховного Совета от 25 сентября 1945 года, как имеющий три и больше ранений.

Жить остался в Харькове. Женился на Лидии Николаевне Давыденко. Вместе они вырастили и воспитали троих сыновей.

Иван Григорьевич никогда не прикрывался красивыми словами, а просто всегда считал своим долгом быть там, где трудно, там, где он больше всего нужен Родине.

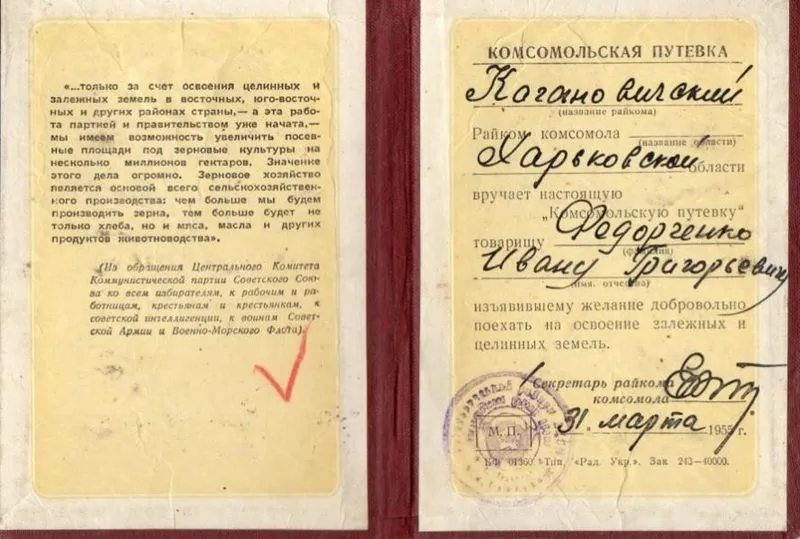

В апреле 1955 года Иван Григорьевич добровольно, по комсомольской путёвке, поехал на освоение залежных и целинных земель.

В 1957 году за активное участие в освоении целинных земель Иван Григорьевич был награждён медалью «За освоение целинных земель».

После Целины Иван Григорьевич много лет — до самой пенсии работал электриком в Учебно-экспериментальных мастерских (УЭМ) ХПИ (на опытном заводе харьковского политехнического института).

В 1983 году за долголетний добросовестный труд Иван Григорьевич был награждён медалью «Ветеран труда».

В 1983 году Иван Григорьевич ездил на встречу ветеранов 417 Сивашской стрелковой дивизии, которая была приурочена к открытию памятной стелы павшим бойцам при защите города Грозного.

Стела — 18 метров установлена на месте первого боя 31 августа 1942 года 417 стрелковой дивизии на реке Терек в память о погибших в этом бою.

Только не забыть бы это! Лишь бы не забыть!

Эта память — верьте, люди, — всей земле нужна…

Если мы войну забудем, вновь придёт война.

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они — кто старше, кто моложе —

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, —

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

Умер Иван Григорьевич в Харькове 30 января 1999 г, в возрасте 75 лет.