Город-герой Севастополь: символ мужества, дважды опаленный войной. Узнайте о его легендарной истории и вечной славе.

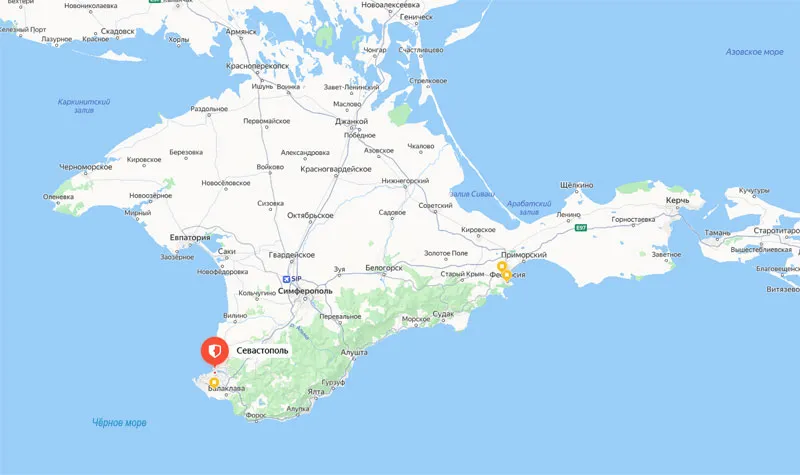

Крым — это ключ ко всему Чёрному морю. Кто владеет Крымом — тот владеет и Чёрным морем, так было на протяжении столетий.

Севастополь — самый важный стратегический пункт в Крыму и самая важная военно-морская база на всём Чёрном море.

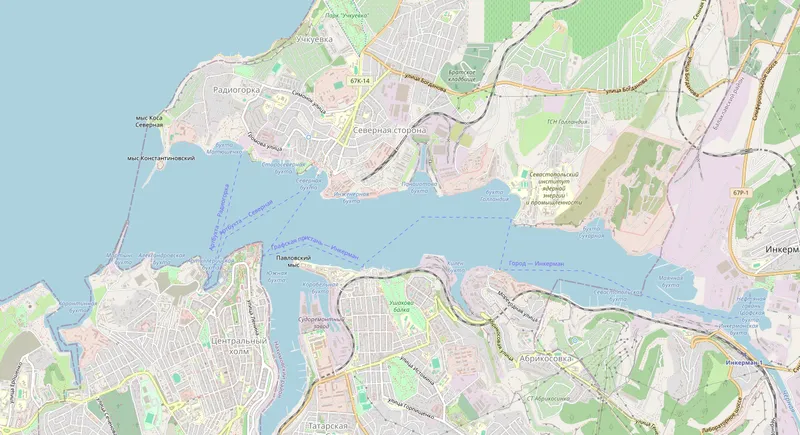

Побережье в районе Севастополя уникально для Крыма, благодаря многочисленности (более 30) удобных, хорошо защищённых незамерзающих бухт. Отсюда понятно желание противника завладеть этим городом и портом и в XIX, и в XX веках.

Севастополь — город на юго-западном побережье Крымского полуострова, у Черного моря.

Официальной датой основания современного Севастополя считается 3 (14) июня 1783 года.

Изначально поселение называлось Ахтиар — по имени бывшей крымско-татарской деревни Ак-Яр.

В 1784 году, в соответствии c традицией Российской империи того времени давать новым городам названия на греческий манер, городу было присвоено название Севастополь — «священный город».

Однако в 1797 году император Павел I вернул городу название Ахтияр. Но даже в этот период его продолжали называть Севастополем, что подтверждают карты и атласы того времени.

В 1826 году указом сената городу вновь вернули название Севастополь.

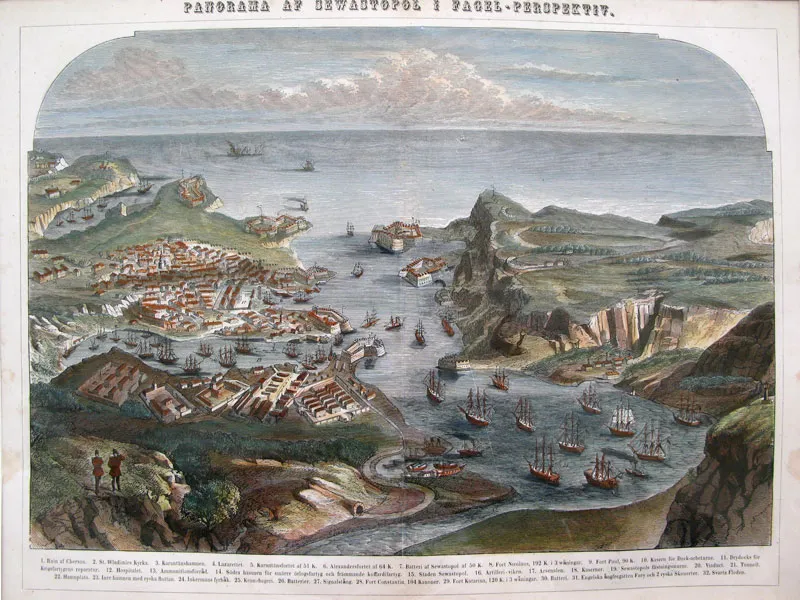

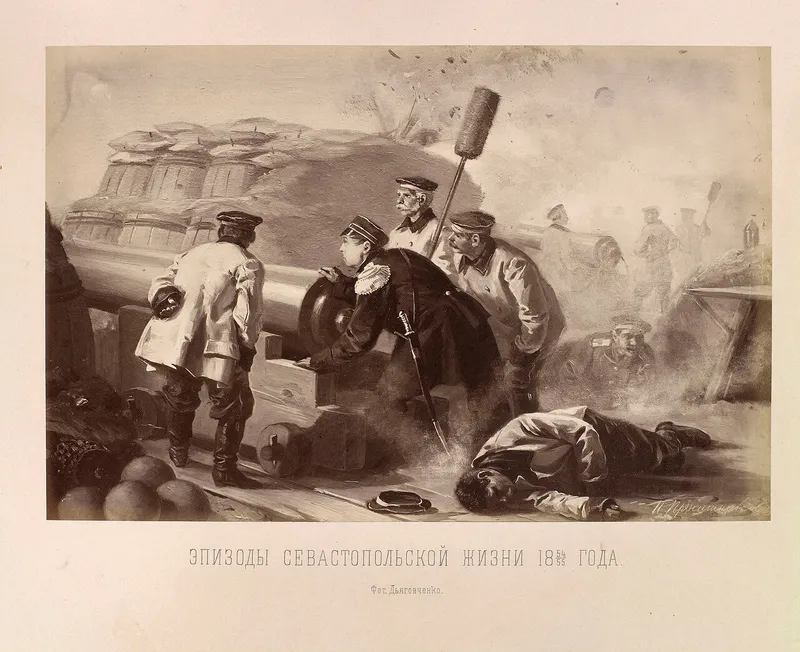

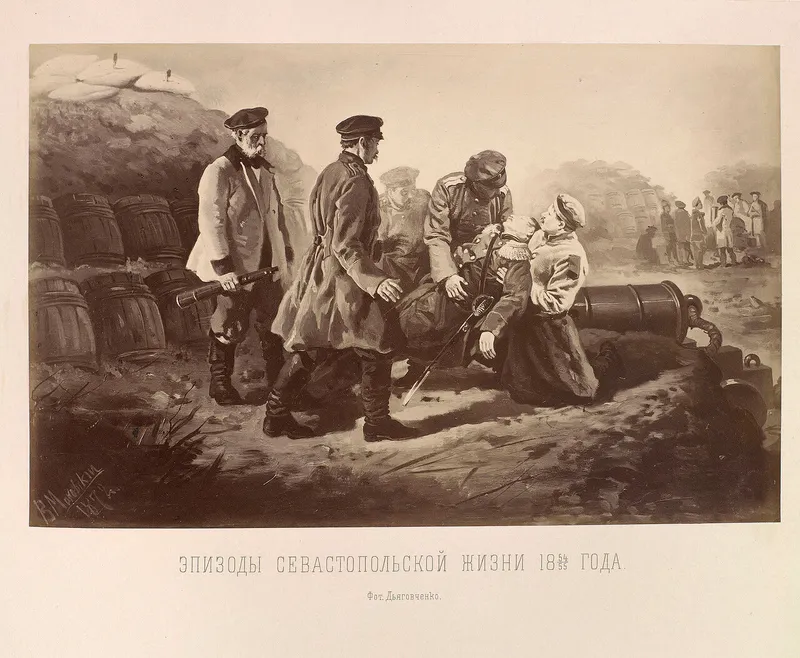

Первая героическая оборона Севастополя произошла во время Крымской войны в 1854–1855 годах. Город играл ключевую роль в этом конфликте.

Севастополь в огне: Оборона 1854–1855 гг. — Символ мужества Крымской войны.

События 1854–1855 годов в Севастополе стали центральным и самым героическим эпизодом Крымской войны (1853-1856). Это была не локальная битва, а длительная, кровопролитная оборона главной базы российского Черноморского флота против коалиции ведущих европейских держав.

Крымская война: Крупный международный конфликт между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Османской империи (Турции), Великобритании, Франции и (с 1855 года) Сардинского королевства с другой.

Глубинные причины этой войны лежали в борьбе за влияние на Ближнем Востоке и Балканах, контроле над святыми местами в Палестине (под протекторатом Франции или России) и стремлении Великобритании и Франции ослабить растущую мощь России. А непосредственным поводом стал конфликт России и Турции о правах православных подданных султана.

Формально войну России объявила Османская империя в октябре 1853 года после отказа России вывести войска из Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии).

Валахия, также известная как Валашское княжество, представляла собой государственное образование, которое располагалось на территории современной Румынии. Оно существовало примерно с 1330 по 1859 год, когда произошло объединение с Молдавским княжеством и образовались Соединённые княжества Молдавии и Валахии.

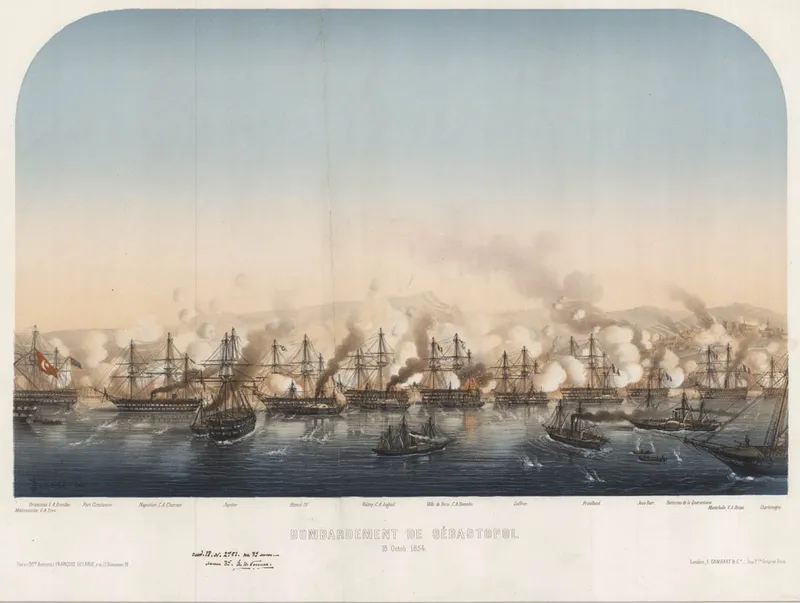

Однако ключевую роль в эскалации и формировании антирусской коалиции сыграли Великобритания и Франция, опасавшиеся усиления России после разгрома турецкого флота при Синопе (ноябрь 1853 г.). Они объявили войну России в марте 1854 года.

Цель союзников в Крыму было уничтожение главной угрозы их интересам на Черном море — русского Черноморского флота и его базы в Севастополе, а также ослабление военной мощи России.

Кто и какими силами оборонял Севастополь?

Обороняли: Российская Императорская Армия и Флот.

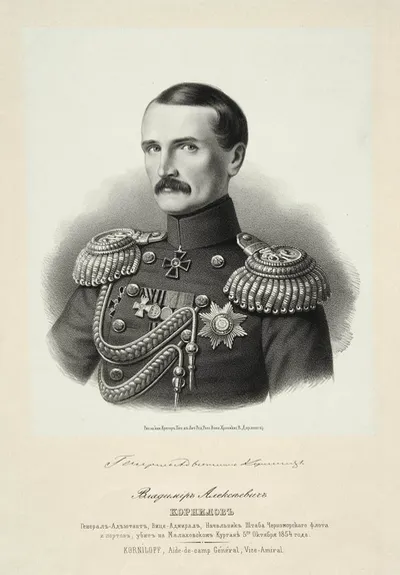

Ключевые командующие:

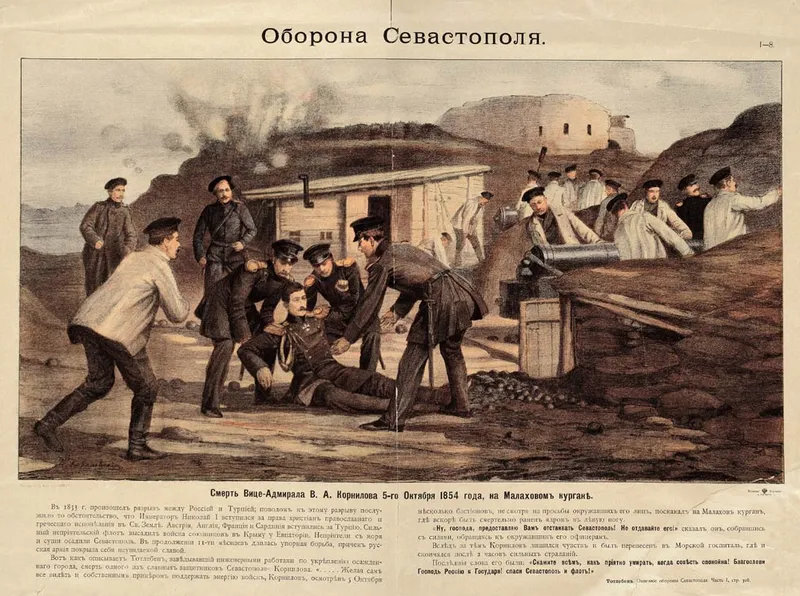

- Начальник штаба Черноморского флота, затем командир Севастопольского порта и военный губернатор: Вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов (погиб 5 (17) октября 1854 г.).

- Командующий эскадрой: Вице-адмирал Павел Степанович Нахимов (фактически возглавил оборону после Корнилова, погиб 28 июня (10 июля) 1855 г.).

- Инженерные укрепления: Генерал-лейтенант Эдуард Иванович Тотлебен — гений оборонительных сооружений.

- Сухопутные силы: Адмирал Владимир Иванович Истомин (погиб 7 (19) марта 1855 г.), генералы Степан Александрович Хрулёв, Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен.

Силы обороняющихся:

Начало осады (сентябрь 1854): Гарнизон города составлял всего около 7 тысяч человек (моряки, солдаты, ополченцы). Многие укрепления на суше отсутствовали.

В ходе обороны: Численность гарнизона постоянно менялась, пополняясь подкреплениями (части Дунайской и позже Крымской армий). В разгар боев она достигала десятков тысяч человек.

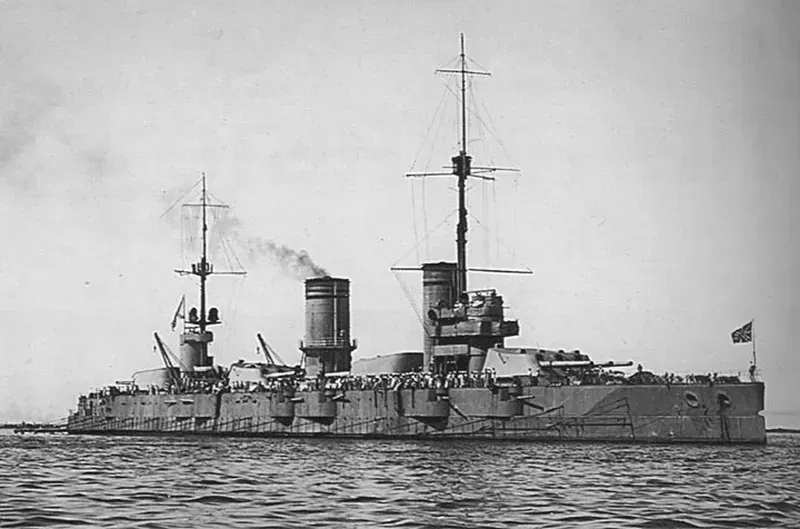

Флот: Основная мощь — парусные линейные корабли и фрегаты Черноморского флота (часть была затоплена, часть использовалась как плавучие батареи). Значительно уступали союзникам в паровых судах.

Силы союзников (Англия, Франция, Турция, Сардиния):

Начало высадки (сентябрь 1854): Около 60 тысяч человек (позже численность увеличивалась, достигая 120-175 тыс. к разным периодам).

Флот: Многочисленный, преимущественно паровой флот с мощной осадной артиллерией. Господствовал на море.

Как развивались события (Хронология ключевых этапов):

1. Сентябрь 1854: Высадка союзных войск у Евпатории. Альминское сражение (8(20) сентября) — поражение русской армии под командованием Меншикова. Русская армия отступает к Бахчисараю, оставляя путь на Севастополь открытым.

2. 11 сентября 1854: Начало Севастопольской обороны. Союзники, ожидая атаки с моря, не решаются на немедленный штурм с суши. Это дает русским бесценное время.

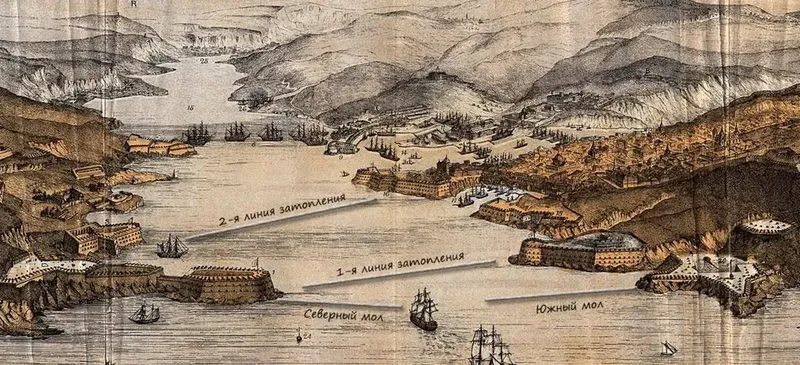

3. 13–14 сентября: Затопление кораблей Черноморского флота у входа в Севастопольскую бухту. По инициативе Корнилова, Нахимова и при поддержке Тотлебена, было решено затопить часть устаревших парусных кораблей поперек фарватера, чтобы заблокировать вход в бухту для мощного флота союзников и предотвратить морскую атаку на город с моря.

Это позволило снять с кораблей моряков и пушки для усиления сухопутной обороны. Зачем? Парусный флот России не мог противостоять паровому флоту союзников в открытом море. Затопление было вынужденной, но стратегически верной мерой, спасшей город от немедленного захвата с моря и позволившей сосредоточить все силы на сухопутном фронте.

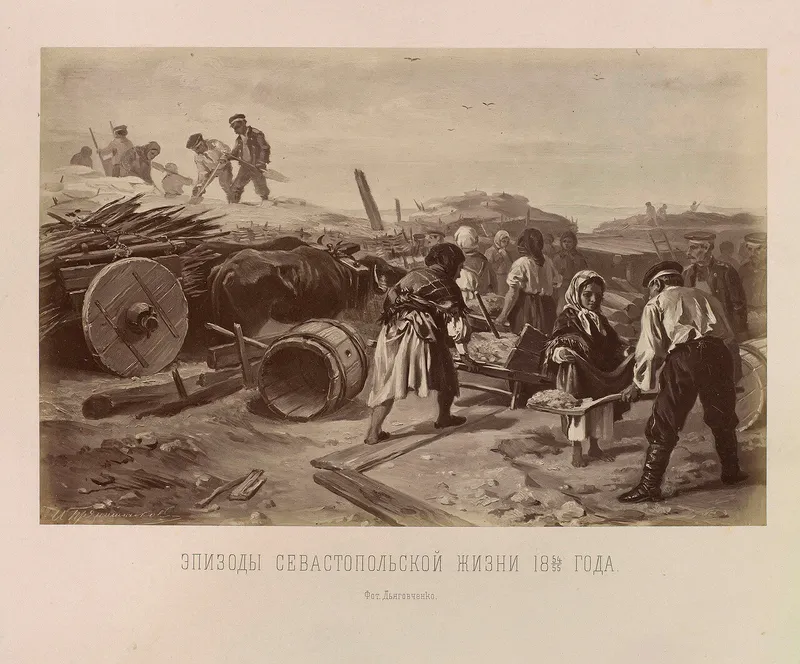

4. Октябрь 1854 — Август 1855: Осада и непрерывные бомбардировки. Русские солдаты, матросы и горожане под руководством Тотлебена героически строили укрепления (бастионы, редуты, батареи) под огнем противника. Оборона стала «войной батарей» — артиллерийской дуэлью и отражением многочисленных вылазок и штурмов.

Ключевые даты:

- 5(17) октября 1854: Первая бомбардировка. Гибель В. А. Корнилова.

- Март 1855: Гибель В. И. Истомина.

- Июнь 1855: Штурм Малахова кургана и редутов Корабельной стороны (отбит с большими потерями для союзников).

- 28 июня (10 июля) 1855: Смертельное ранение П. С. Нахимова на Малаховом кургане (умер 30 июня).

- Август 1855: Четвертая, самая страшная бомбардировка.

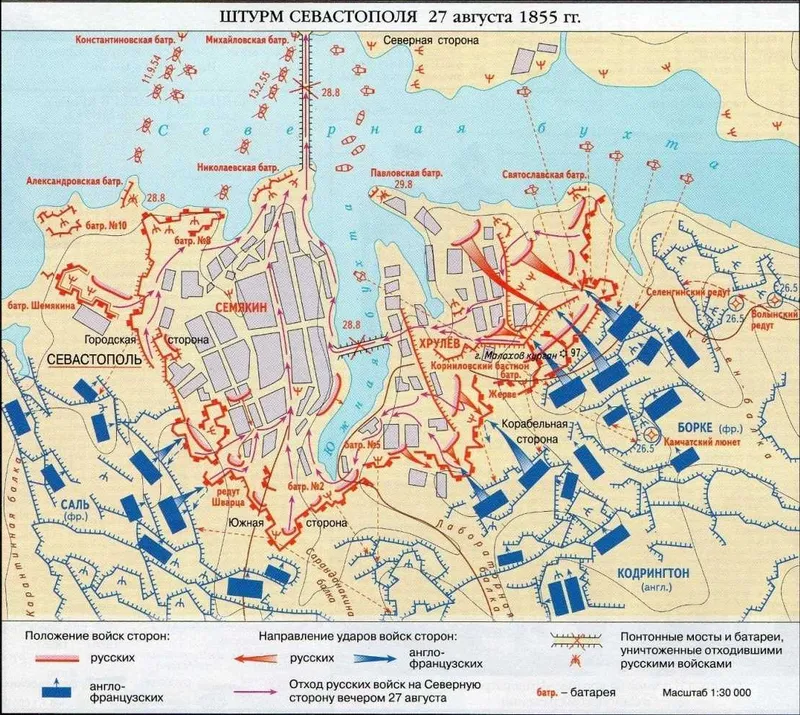

5. 27 августа (8 сентября) 1855: Падение Малахова кургана. После ожесточенного штурма французам удалось захватить ключевую высоту — Малахов курган. Это сделало дальнейшую оборону южной стороны Севастополя невозможной. Русские войска организованно отступили по понтонному мосту через Южную бухту на Северную сторону, взорвав уцелевшие батареи, склады и затопив оставшиеся корабли.

Памятники героической обороне в Севастополе:

Севастополь — город-музей под открытым небом, где почти каждый камень напоминает о той обороне:

1. Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов»: Главный памятник. Грандиозное живописное полотно (115 м в длину, 14 м в высоту) и предметный план воссоздают события дня первого штурма 6(18) июня 1855 года на Малаховом кургане.

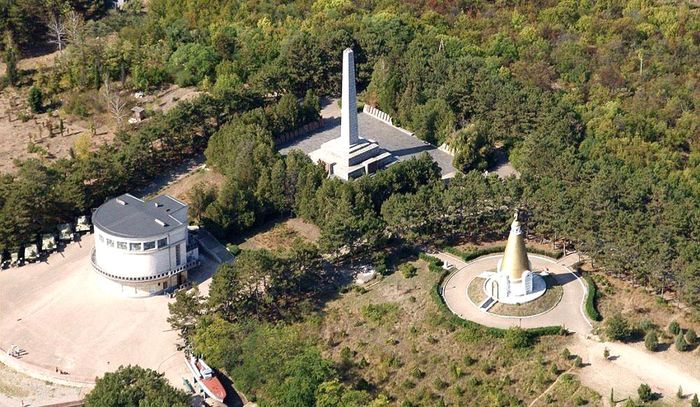

2. Малахов курган: Мемориальный комплекс на месте ключевой высоты. Включает:

- Оборонительную башню-музей (Корниловский бастион).

- Памятник адмиралу Корнилову на месте его смертельного ранения.

- Батареи, орудия, памятные знаки (в т. ч. адмиралу Истомину).

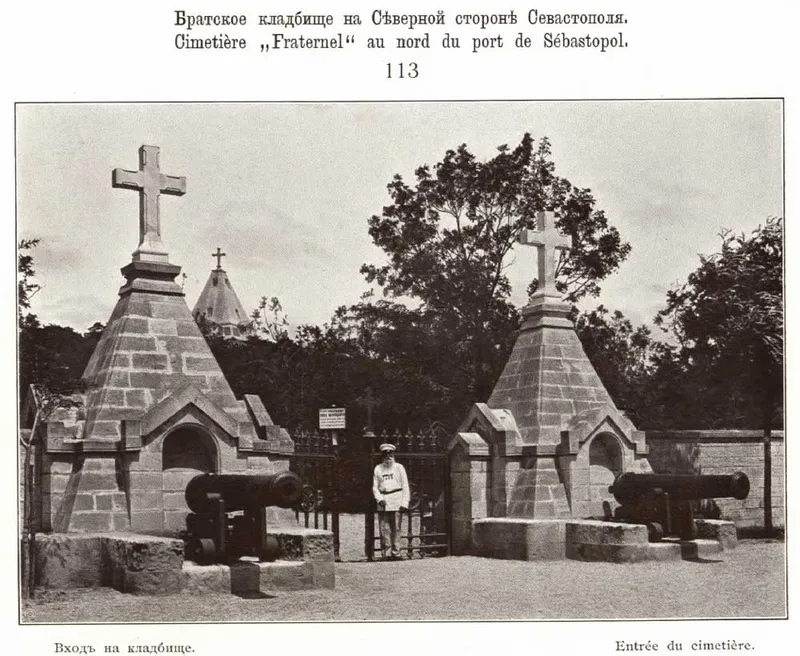

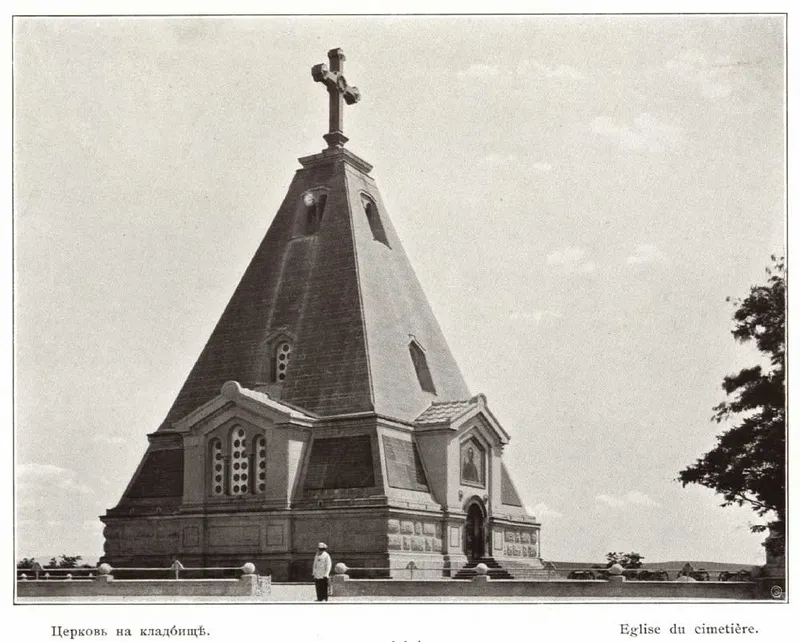

3. Братское кладбище на Северной стороне: Место захоронения десятков тысяч защитников города. Увенчано Петропавловским собором и величественным пирамидальным храмом Св. Николая.

4. Памятник затопленным кораблям: Эмблема Севастополя. Гранитная колонна с бронзовым орлом на каменном утесе в море у Приморского бульвара. Символизирует самопожертвование моряков, затопивших флот для спасения города.

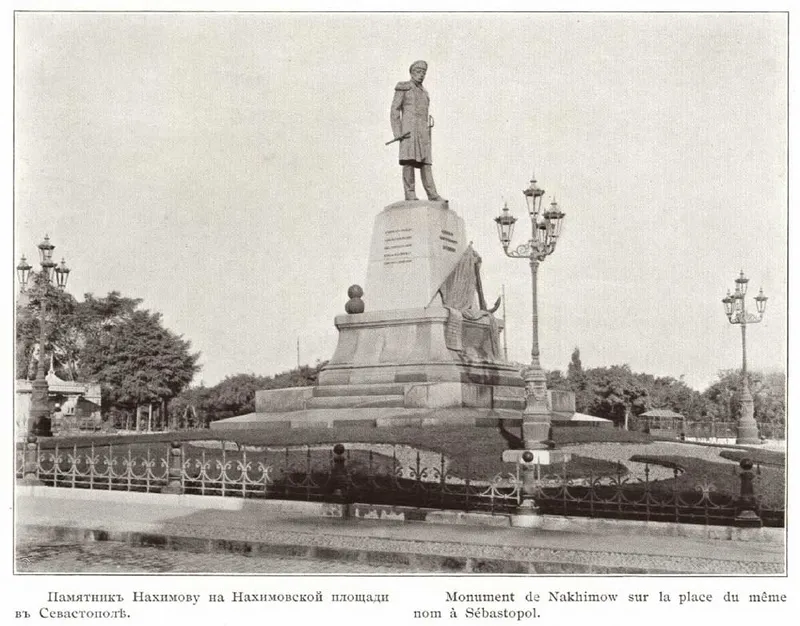

5. Памятник адмиралу П. С. Нахимову: Величественный монумент на площади его имени (восстановлен в 1959 г. на месте дореволюционного).

6. Памятник Э. И. Тотлебену: На Историческом бульваре, рядом с Панорамой.

7. Исторический бульвар: Здесь находился знаменитый 4-й бастион, где воевал артиллерийский офицер Лев Толстой. Помимо Панорамы и памятника Тотлебену, есть орудия, якоря, памятные знаки.

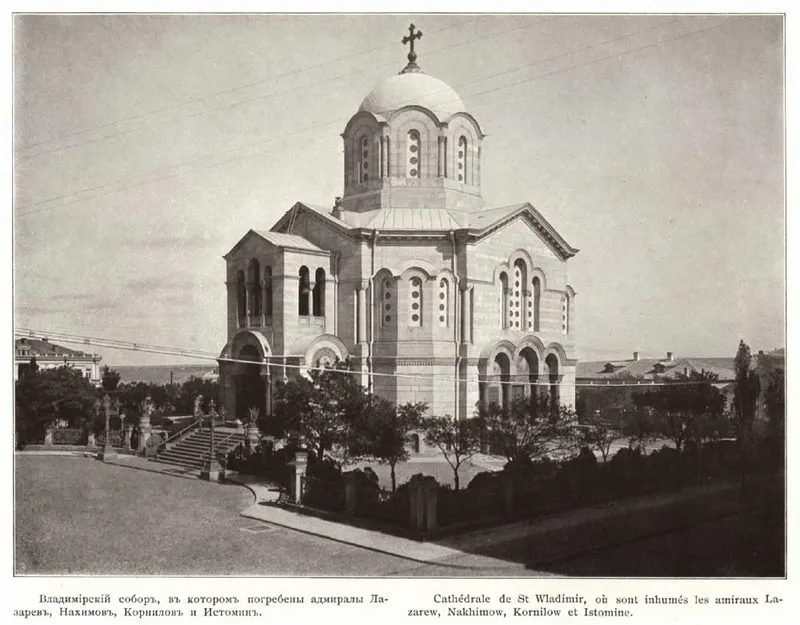

8. Владимирский собор (усыпальница адмиралов): В крипте собора захоронены адмиралы М. П. Лазарев, В. А. Корнилов, В. И. Истомин, П. С. Нахимов.

Чем закончились эти события?

27 августа (8 сентября) 1855: Падение южной стороны Севастополя после 349 дней героической обороны. Русские войска отошли на Северную сторону.

Хотя город пал, оборона Севастополя сковала огромные силы союзников на 11 месяцев, нанесла им колоссальные потери (около 70 тыс. убитых и умерших от болезней) и истощила их ресурсы. Она не позволила союзникам развить успех вглубь России.

Героизм защитников Севастополя стал символом стойкости русского духа и вызвал волну патриотизма в России. Поражение подтолкнуло новое правительство Александра II к осознанию необходимости глубоких реформ (в первую очередь, отмены крепостного права).

Крымская война завершилась подписанием Парижского мирного договора в марте 1856 года на условиях, невыгодных для России (нейтрализация Черного моря — запрет держать военный флот и укрепления). Однако благодаря дипломатическим усилиям России удалось смягчить некоторые условия. Главной цели — уничтожения России как великой державы — союзники не достигли.

Оборона Севастополя 1854–1855 годов — это история беспримерного мужества, самопожертвования и воинского долга. Несмотря на тяжелое поражение в войне в целом, героизм защитников города навсегда вписан золотыми буквами в историю России. Памятники Севастополя не просто напоминают о трагических событиях, они увековечивают дух сопротивления и любви к Отечеству, ставшие легендой. «Севастопольская страда» показала миру стойкость русского солдата и моряка и стала важнейшим фактором, повлиявшим на дальнейшее развитие Российской империи.

Спустя почти век советской армии пришлось снова выдержать осаду города-героя Севастополя, три его штурма, потерю и доблестное возвращение.

Севастополь в огне 1941-1942: Героическая оборона Великой Отечественной

Оборона Севастополя 1941–1942 годов — одна из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны. На протяжении 250 дней город-порт, главная база Черноморского флота, сковывал огромные силы противника, проявив беспримерное мужество и стойкость, вписав свое имя в список первых Городов-Героев.

Кто оборонял Севастополь? Какими силами?

Оборона была общегородским делом, объединившим:

- Приморская армия: Переброшена в октябре–ноябре 1941 года из Одессы. Стала костяком сухопутной обороны.

- Черноморский флот (ЧФ): Моряки-черноморцы составили основные силы береговой обороны, морской пехоты (знаменитые «черные бушлаты»), обслуживали артиллерию (как корабельную, так и береговую), обеспечивали снабжение и эвакуацию.

- Севастопольский гарнизон: Включал местные стрелковые части, истребительные батальоны (из горожан), части ПВО.

- Жители города: Десятки тысяч севастопольцев (мужчины, женщины, подростки) строили укрепления, работали в госпиталях, тушили пожары, ремонтировали технику, рыли окопы и тоннели.

Командование:

Общее руководство: Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский (он же возглавил Севастопольский оборонительный район — СОР).

Командующий Приморской армией: Сначала генерал-майор Иван Ефимович Петров, затем (с июня 1942) генерал-майор Василий Иванович Чуйков (будущий герой Сталинграда).

Командующий береговой обороной ЧФ: генерал-майор Пётр Алексеевич Моргунов.

Комиссар СОР: дивизионный комиссар Николай Михайлович Кулаков.

Силы обороняющихся (на начало обороны, ноябрь 1941):

- Около 20 тысяч человек (солдаты, матросы).

- Береговая артиллерия: Мощные башенные батареи (№ 30 и № 35), батареи среднего и малого калибра.

- Корабельная артиллерия: Крейсера («Красный Кавказ», «Красный Крым»), лидеры, эсминцы, канонерские лодки, позже — линкор «Парижская коммуна» (в 1943 году переименован в «Севастополь»).

- Авиация: Истребители и бомбардировщики ВВС ЧФ.

Силы противника (11-я армия вермахта под командованием Э. фон Манштейна):

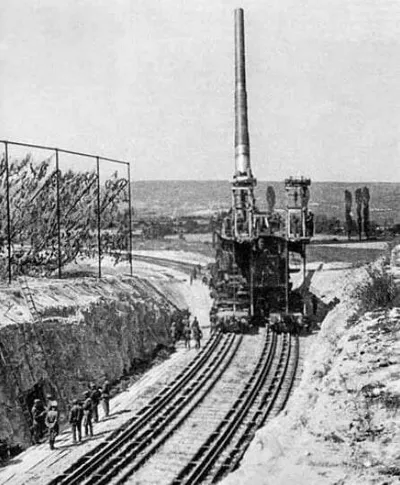

К началу решающего штурма в июне 1942 года — свыше 200 тысяч человек, усиленные тяжелой артиллерией (включая сверхтяжелые орудия «Дора» и «Карл»), танками и абсолютным господством в воздухе (люфтваффе).

Как развивались события (Хронология):

1. 30 октября 1941: Начало первой обороны Севастополя. Первые немецкие части (под командованием генерала Манштейна) вышли к дальним подступам города. Начались бои на подступах.

2. Ноябрь 1941: Первый штурм Севастополя. Немцы пытаются взять город с ходу. Ожесточенные бои, особенно на направлении Дуванкой (ныне Верхнесадовое) — Мекензиевы горы. Штурм отбит с огромными потерями для немцев. В город прибывает Приморская армия, резко усилившая оборону.

3. С 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года: Керченско-Феодосийская десантная операция. Советские войска высаживаются в Керчи и Феодосии, оттягивая часть сил немцев от Севастополя и временно улучшая положение осажденного города.

4. 17–31 декабря 1941: Второй штурм Севастополя. Основной удар наносится вдоль долины реки Бельбек в направлении Мекензиевых гор и Северной бухты. Немцы ценой огромных потерь захватывают ряд ключевых высот, но прорвать оборону не могут. Штурм сорван.

5. Январь — Май 1942: Относительное затишье. Постоянные артобстрелы и бомбардировки. Обороняющиеся укрепляют рубежи, получают подкрепления и снабжение морем (под ударами авиации и флота противника). Немцы подтягивают тяжелую артиллерию (включая гигантскую 800-мм пушку «Дора») и резервы.

6. Май 1942: Падение Керченского полуострова. После провала Крымского фронта немцы разгромили советские войска на Керченском полуострове. Все силы 11-й армии Манштейна теперь брошены против Севастополя.

7. 2 июня — начало июля 1942: Третий, решающий штурм Севастополя. Беспрецедентная по мощи артиллерийская и авиационная подготовка. Город и укрепления превращаются в море огня. Массовые атаки пехоты и танков.

Основные удары наносятся:

На севере: Вдоль долины Бельбека на Мекензиевы горы и Северную бухту.

На юге: В направлении Сапун-горы и Инкермана.

Ожесточеннейшие бои за каждый метр земли. Ключевые сражения разворачиваются у Мекензиевых гор, на Сапун-горе, у Инкермана, на Корабельной стороне. Защитники проявляют массовый героизм.

В конце июня немцы прорываются к Северной бухте. Начинается отход защитников южного берега бухты на последний рубеж обороны — мыс Херсонес. Ведутся последние бои на улицах города, на Историческом бульваре и Малаховом кургане.

1 июля 1942 года Верховное командование разрешает эвакуацию командного состава. Организованная оборона рухнула.

8. 1–4 июля 1942: Последний рубеж — мыс Херсонес и 35-я береговая батарея. Тысячи бойцов и командиров, лишенные централизованного управления, прижатые к морю, продолжают отчаянное сопротивление на узком плацдарме у 35-й батареи.

Эвакуация была катастрофически недостаточной из-за господства вражеской авиации. Лишь немногим удалось прорваться в горы к партизанам или уйти на катерах и лодках.

9. 4 июля 1942: Официальное падение Севастополя. Последние очаги сопротивления на Херсонесе подавлены. Около 80 тысяч советских бойцов попало в плен.

Медаль «За оборону Севастополя» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года.

Медалью «За оборону Севастополя» награждались участники обороны Севастополя — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне города, которая длилась 250 дней — с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.

Памятники героической обороне в Севастополе:

Память о 250 днях мужества живет в мемориалах:

1. Мемориал героическим защитникам Севастополя 1941–1942 гг. (Сапун-гора):

- Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»: Хотя посвящена освобождению, место самой горы было ареной жесточайших боев и в 1942 году.

- Парк Вечной Славы: Открытая экспозиция боевой техники времен ВОВ.

- Обелиск Славы: 28-метровый монумент с именами Героев Советского Союза, павших при освобождении Крыма.

2. Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» (мыс Херсонес): Место последнего рубежа обороны. Грандиозный и трагический мемориал с Пантеоном Памяти, братскими могилами, сохранившимися казематами. Центр памяти о трагедии июля 1942 года.

3. Мемориал на Малаховом кургане: Здесь также шли ожесточенные бои в 1942 году. Установлены памятники и мемориальные обозначения, посвященные событиям ВОВ.

На склоне кургана установлен монумент лётчикам 8-й Воздушной армии, которые в мае 1944 года освобождали Севастополь от фашистских оккупантов. На памятнике посвящение: «Пройдут века, но никогда не померкнет слава героев-лётчиков, павших за освобождение Крыма».

4. Памятник Солдату и Матросу (мыс Хрустальный): Один из самых крупных памятников в Крыму, символизирующий единство армии и флота в обороне города.

5. Вечный огонь у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. (пл. Нахимова): Центральный мемориал города, заложенный еще в годы войны. На гранитных досках — названия частей и кораблей, защищавших Севастополь.

Мемориальная стена участникам обороны Севастополя 1941–1942 годов. На бетонной стене изображение воина, отражающего натиск врага. Две остановленные стрелы символизируют два отражённых штурма, третья — штурм, который отбить не удалось.

Мемориал украшен гранитными плитами с наименованиями частей и соединений Черноморского флота, Приморской армии и городских организаций, которые входили в состав Севастопольского оборонительного района. Правее на семи плитах выбиты фамилии 54 Героев Советского Союза, которые получили это звание за оборону Севастополя.

Чем закончились эти события?

1. Падение Севастополя (4 июля 1942): Город был оставлен после 250 дней беспримерной обороны. Это стало тяжелейшим поражением Красной Армии летом 1942 года.

2. Цена Победы в обороне: По разным оценкам, убитыми, ранеными и пленными — до 200 тысяч человек. Десятки тысяч попали в плен в последние дни. Многие корабли потоплены, эвакуация проходила с колоссальными жертвами. Город был практически полностью разрушен. От жилого фонда уцелело только 6% домов, остальные были полностью или частично разрушены. А 112-тысячное население сократилось примерно до 3 тысяч человек.

3. Военно-стратегическое значение: 250 дней! Оборона сковала огромную группировку врага (11-ю армию), нанесла ей тяжелейшие потери (до 300 тыс. убитыми, ранеными и больными), сорвала планы немцев по быстрому захвату Кавказа летом 1942 года. Солдаты и моряки Севастополя выполнили приказ «Ни шагу назад!» до конца. Оборона Севастополя стала символом стойкости и самопожертвования советского народа.

4. Освобождение: 8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция Красной Армии, и уже к 15 апреля советские войска вышли к Севастополю. Началась трёхнедельная подготовка к штурму. 5 мая 1944 года начался общий штурм города, и уже 9 мая 1944 года Севастополь был освобождён войсками 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии при поддержке Черноморского флота. Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года стал ключевым моментом освобождения.

Поднятие военно-морского флага над Севастополем стало главным символом освобождения города и советской победы в Крыму в мае 1944 года.

В послевоенные годы город был вторично полностью восстановлен.

В 1945 году Севастополь был включён в список из 15 городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. А 30 апреля 1946 года Совет министров РСФСР утвердил Генеральный план Севастополя. Была поставлена задача — завершить восстановление города за 4 года.

В 1948 году Севастополь был выделен в «самостоятельный административно-хозяйственный центр» и «отнесён к категории городов республиканского подчинения».

К столетию первой героической обороны, город был награждён 16 октября 1954 года, орденом Красного Знамени.

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено положение о почётном звании «Город-Герой».

Говорят, что история не повторяется дважды. Город-Герой Севастополь — лучшее тому опровержение. Спустя столетие правнуки повторили подвиг прадедов.

Оборона Севастополя 1941–1942 годов — это эпопея невероятного мужества, стойкости и самопожертвования. Несмотря на трагический финал, 250 дней сопротивления в условиях полной блокады с суши, господства врага в воздухе и на море стали подвигом всенародного значения. Севастопольцы и защитники города показали всему миру, что значит стоять насмерть. Память об их героизме, увековеченная в мемориалах и звании Города-Героя, навсегда останется священной страницей истории России и символом непобедимости духа.

Памятник затопленным кораблям является символом города Севастополь, его силуэт воспроизведен в 1969 году на эмблеме города.